【开栏语】耕耘成就梦想,奋斗收获幸福。伴随着新中国70年的发展,建始各族人民在历届县委政府的领导下,励精图治、奋发图强,经济和各项社会事业取得了巨大成就;人民群众当家作主,城乡面貌焕然一新。本网从今天开始推出系列报道《建始70年·奋斗足迹》,带您一起回望建始各族人民在政治、经济、文化领域取得的显著成就,与国同梦,共贺新中国70周年。

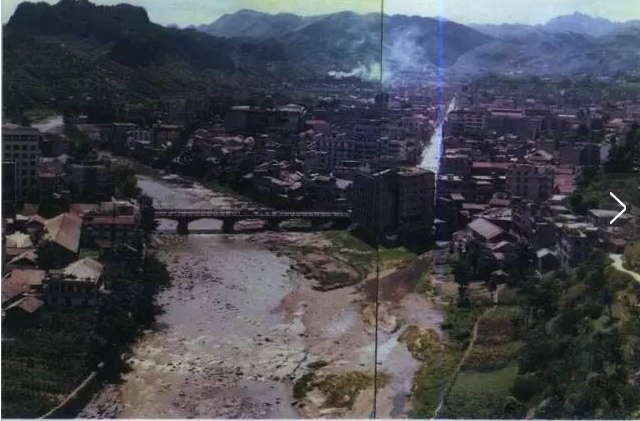

建始县城全景 (摄影邵忠国)

建始网讯(融媒体记者向月洲)70年波澜壮阔,70年砥砺奋进,70年成就辉煌,70年,弹指一挥间。70年来发生的翻天覆地的变化,值得我们永远铭记于心。穿越时空隧道,一件件鲜活的历史事件向我们走来。

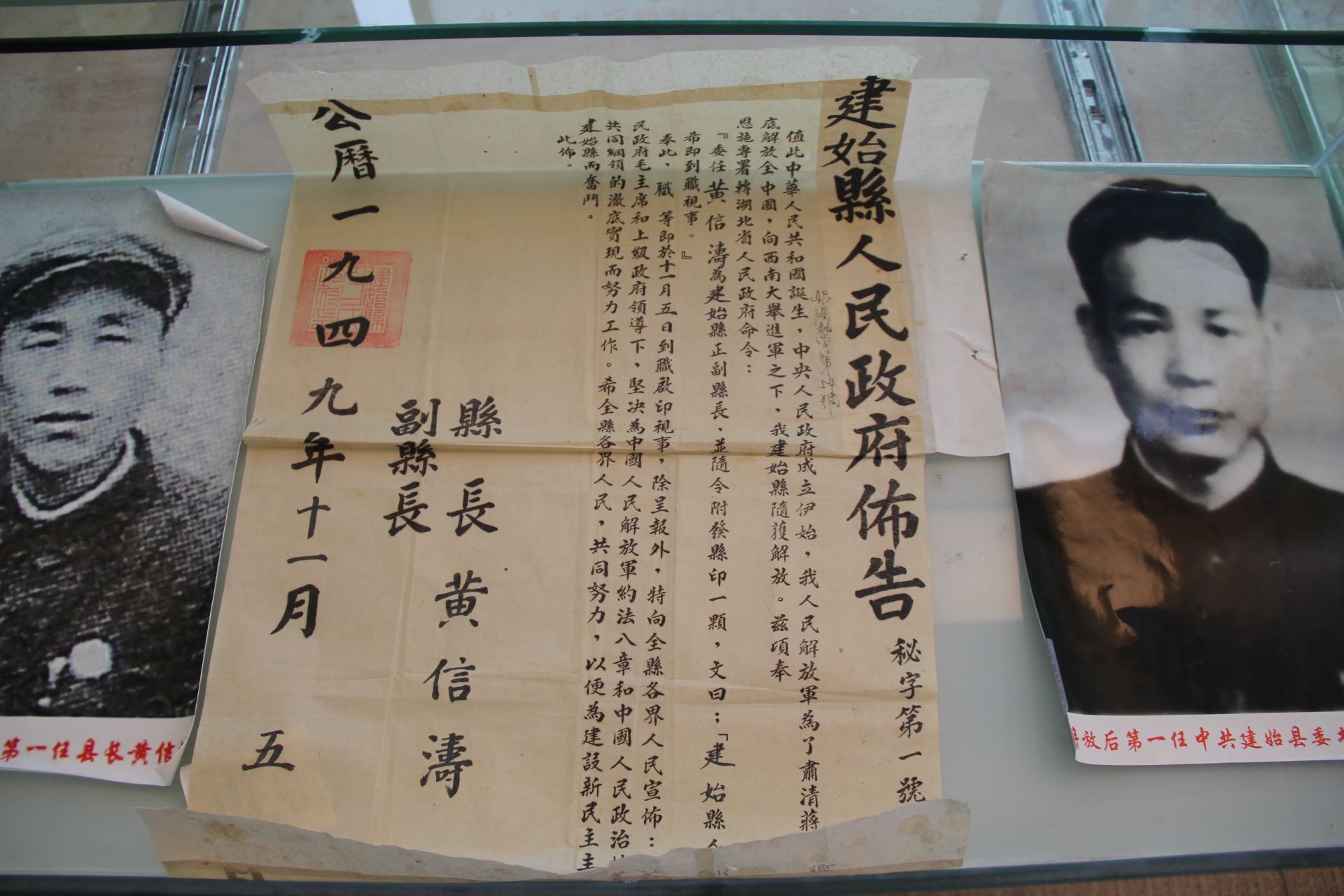

1949年9月,在人民解放战争摧枯拉朽的隆隆炮声中,建始县党政领导班子在宜昌组建,11月5日,县长黄信涛随部队先行到达建始县城,签发了第一张《建始县人民政府布告》,中共建始县委、建始县人民政府宣告成立,标志着建始县新生的人民政权正式诞生。

建始县人民政府颁发的第一张布告(县档案馆)

建始县人民政府颁发的第一张布告(县档案馆)

解放后,中共建始县委、县人民政府迅速开展接管改造工作,建立人民政权,短短3年时间,完成了恢复国民经济任务,为向社会主义过渡打下了良好基础。

从1953年起,在党的过渡时期总路线指引下和第一个五年计划鼓舞下,中共建始县委领导全县人民开展对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,1954年依法选举产生了建始县最高权力机关---建始县人民代表大会,为县域民主政治建设奠定了坚实基础。1956年6月,中共建始县第一次代表大会召开后,群团组织相继建立,并在国民经济恢复和贯彻过渡时期总路线中发挥了巨大作用。从1957年开始,建始县委一班人带领全县广大干部群众在艰难曲折中奋斗,工业经济、农业经济及其它事业都有不同程度的发展。长期从事党史研究的理论工作者付一中认为:“党的十一届三中全会召开前的29年里我们建始同全国一样成绩和失误并存,经验与教训同在,这些都是我们党,在前进道路上的探索和失误,这些探索和失误是我们党宝贵的思想财富。它告诉我们,第一 、用阶级斗争的方式处理社会主义社会的各种矛盾是行不通的;第二 、撇开科学用群众运动的方式搞经济建设是行不通的;第三 用计划经济的方式搞社会主义也是行不通的,它只会限制生产力的发展。”

昔日建始县城(县档案馆提供)

1978年12月,随着党的十一届三中全会胜利召开,县委拨乱反正,纠正“左”的错误,系统落实党的各项政策,实行工作重点的转移,顺利完成农村第一步改革,促进了农村经济的快速发展。1980年、1984年,建始县人大常务委员会和中国人民政治协商会议建始县委员会的相继成立,党的执政基础更加稳固。

农村家庭联产承包责任制的推行和改革,广大农民欢欣鼓舞;城市经济体制改革也呼之欲出。从1984年开始,中共建始县委加强对城市经济体制改革的领导,不断探索改革的路子,总结经验教训,把改革逐步引向深入,经济和社会事业的发展上取得了可喜成绩。今年78岁的退休干部郎正邦对此深有感触,他在接受采访时说:“我老家在恩施,1965年大学毕业后,接受组织分配到建始工作,在几十年的工作经历中,先后从事过多种岗位,对建始县各个时期的发展都有深切的体会。从九十年代开始,我接触并爱好摄影,开始用镜头记录身边的人和事,从我五十多年的工作和生活经历看,新中国成立七十年来,建始县的社会经济,各方面发生了很大变化,同全国其他地方一样,虽然也经历过曲折,但总的趋势是积极向上的。”

崛起的县城 特约摄影师余安钢

崛起的县城 特约摄影师余安钢

进入新世纪,建始52万各族人民在历届县委、县政府正确领导和社会各界广泛参与下,社会经济及各项事业快速发展,到十五期末,全县国内生产总值近20亿元,十一五期间,国内生产总值每年以10%的速度递增,到十一五期末全县国内生产总值实现74亿多元,十二五期末达到316亿元。

进入十三五规划时期,新一届县委、政府围绕全面建成小康社会的宏伟目标,确定了着力打赢精准脱贫、产业升级、城乡建设、民生改善 “四大攻坚战役”。围绕这一工作目标,全县人民正在竞进全面小康的大道上阔步前行。

“铭记历史,砥砺前行。”只有记住历史、珍惜当下,我们才能更有力量开创新的未来。(编辑蔡楚)

请输入验证码